本記事では、『BenQ ScreenBar Halo』をレビューしています。手をかざす動作が不要でワンタッチ操作が可能になった進化したワイヤレスリモコンと、間接照明モードが特徴的なモニターライト。手元が劇的に明るくなるためデスクワークが捗るアイテムです。

2021年12月にリリースされたワイヤレスリモコン+間接照明モード搭載の『BneQ ScreenBar Halo』。

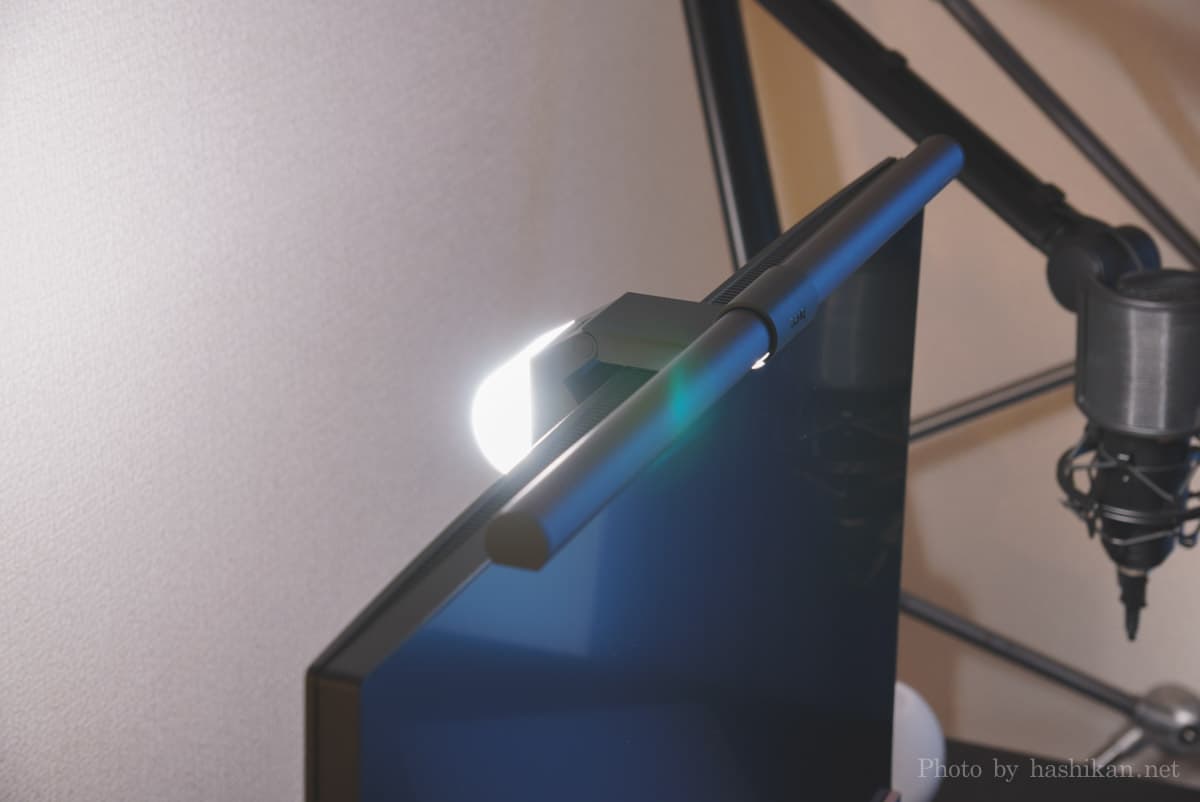

手元を明るく照らしてくれるスグレモノです。

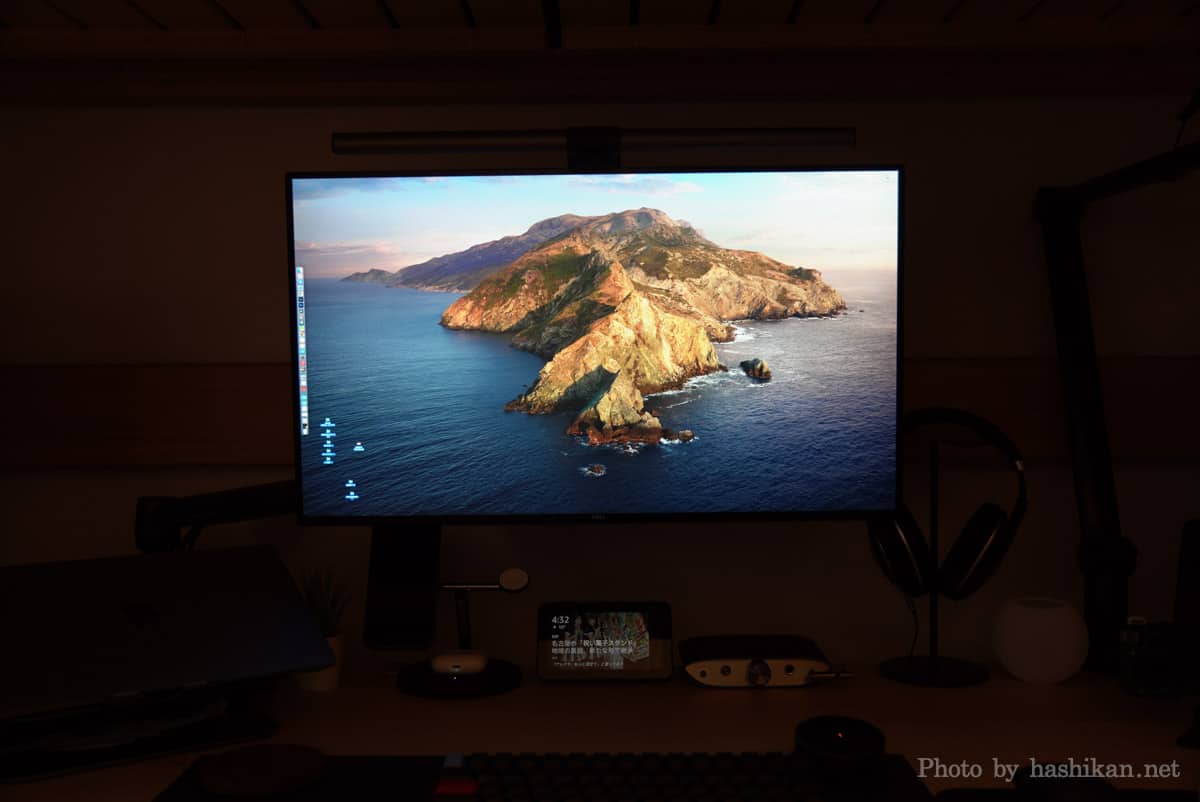

間接照明モードはモニター背面を照らしてくれるのでエモさも演出できます。

筆者も発売直後に購入して愛用していたのですが、唯一不満だったのが「操作する際にいちいちリモコンに手をかざさなければならない」という操作性の悪さだったんですよね。

しかし2023年2月、とうとう完全体になってしまいました。

そう。

ワイヤレスリモコンが進化し、操作を開始する前の手をかざす動作が不要になったんです。

ワンタッチでONOFFできるのがこんなにストレスフリーだったとは!

これは本当に最高です。そうそう!これを待ってたんだよこれを!

発売開始から1年ちょっとという短期間で欠点を改良してくるBenQさん。調達部品や製造ラインも変更が必要なので、かなり大変なはず。素直に関心します。

- 手をかざす動作が不要になった新型ワンタッチワイヤレスリモコン搭載

- デスクを照らすライトの他にモニター背面を照らしてくれる間接照明モードを搭載

- 明るさと色温度の調整がメインライトと背面ライトそれぞれ調整可能

- 湾曲モニター対応

- 厚み6cmまでのモニターに対応

本記事では新型リモコンの使い心地や、しばらく『BneQ ScreenBar Halo』を使ってみて感じたメリット・デメリット、他商品との比較をまとめましたので購入時の参考にしてもらえると嬉しいです。

手っ取り早く新型リモコンの操作感を知りたい方はこちらから動画に飛べます。

- 新型ワイヤレスリモコンでワンタッチ操作が可能に

- 間接照明モードのムードが良い

- 自動調光機能がちょうど良い

- 間接照明モードにすると、デスク側の照度が変わってしまう

新型リモコン搭載の「ScreenBar Halo」はBenQ様よりご提供頂きました。

BenQ ScreenBar Halo の概要

それではまずは『BneQ ScreenBar Halo』の概要をチェックしていきましょう。

BenQ ScreenBar Haloのスペック

詳細スペックはこちら。

| ブランド | BneQ |

| 商品名 | ScreenBar Halo |

| 型番 | CR20_C |

| 色 | グレー |

| 装着方式 | モニター上部に引っ掛けるクリップ方式 |

| 照射範囲 | 63cm x 40cm |

| 照明モード | 3パターン(正面のみ/背面のみ/同時点灯) |

| 自動調光 | あり(500ルクスに自動調光) |

| コントローラー | ワイヤレス |

| DC電源入力 | 5V, 1.3A |

| 最大消費電力 | 6.5W |

| 大きさ | ライト本体:50 x 9.5 x 9.7 cm 無線コントローラー:7.4 x 7.4 x 3.8 cm |

| 重さ | 約0.8kg |

| USBケーブル長 | 1.5m |

| 内容物 | ScreenBar本体、ワイヤレスリモコン、湾曲モニター用アダプター、 モニター背面滑り止めシート、単4電池3本、ユーザーズマニュアル、製品保証書 |

| 保証期間 | 1年間 |

『BneQ ScreenBar Halo』の主な特徴は、ワンタッチで操作可能なワイヤレスコントローラーを搭載している点と、モニター背面を間接的に照らしてくれる「間接照明モード」が搭載されたところ。

はしかん

はしかん間接照明モードの雰囲気は想像以上に良かったのでおすすめ!

外観と付属品

グレーを基調とした外箱。コントローラーがワイヤレスであることが一目で分かるデザイン。

内容物はこのようになっています。

- ScreenBar Halo 本体

- ワイヤレスリモコン

- 湾曲モニター用アダプター

- モニター背面滑り止めシート

- 単4電池 3本

- ユーザーズマニュアル

- 製品保証書

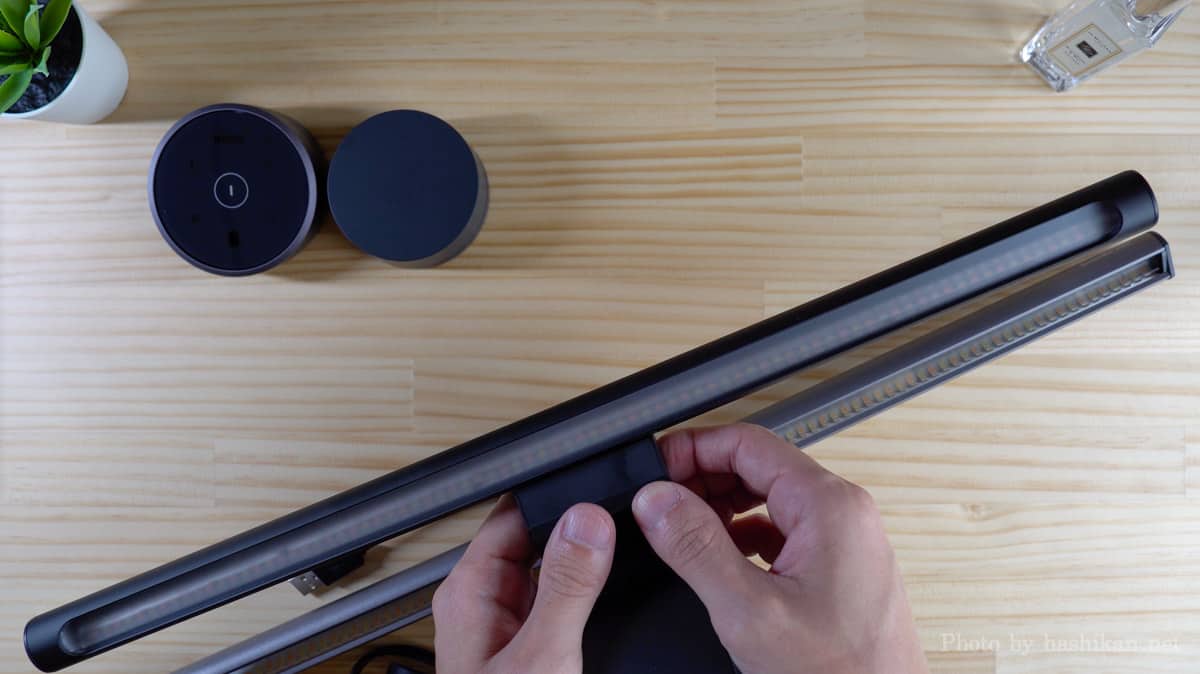

続いて『BneQ ScreenBar Halo』本体を見ていきます。

まず目を引くのが中央下部にある自動調光用の光センサー。ここでデスク上の明るさを計測し、500ルクスの明るさに自動的に調整してくれます。

ちなみに棒状のLEDライト部分は回転するようになっており、前後の照射範囲を調整できます。角度によって明るさがかなり変わるので、設置時はこの角度調整は必須です。

右端にScreenBar Haloのロゴがプリントされていますが、目立たない程度のロゴが好感持てます。

端までぎっしりと敷き詰められたLEDが。これによって広い範囲を明るく照らしてくれます。

モニターへの装着は引っ掛けるだけの簡単設置。USBケーブルは本体一体式なので取り外しはできません。

ケーブル先端の端子はUSB TYPE-A。USB端子搭載のモニターであればそこから電源供給できるため、ケーブル処理が簡単です。

USBケーブルの長さは1.5mと十分な長さがありますが、モニター自体にUSB端子がなく、さらにモニターアームを使ってテーブル下まで配線したい場合は別途USB延長ケーブルを使う必要があるかもしれませんので、予めどの程度の配線の長さが必要か測っておくことをおすすめします。

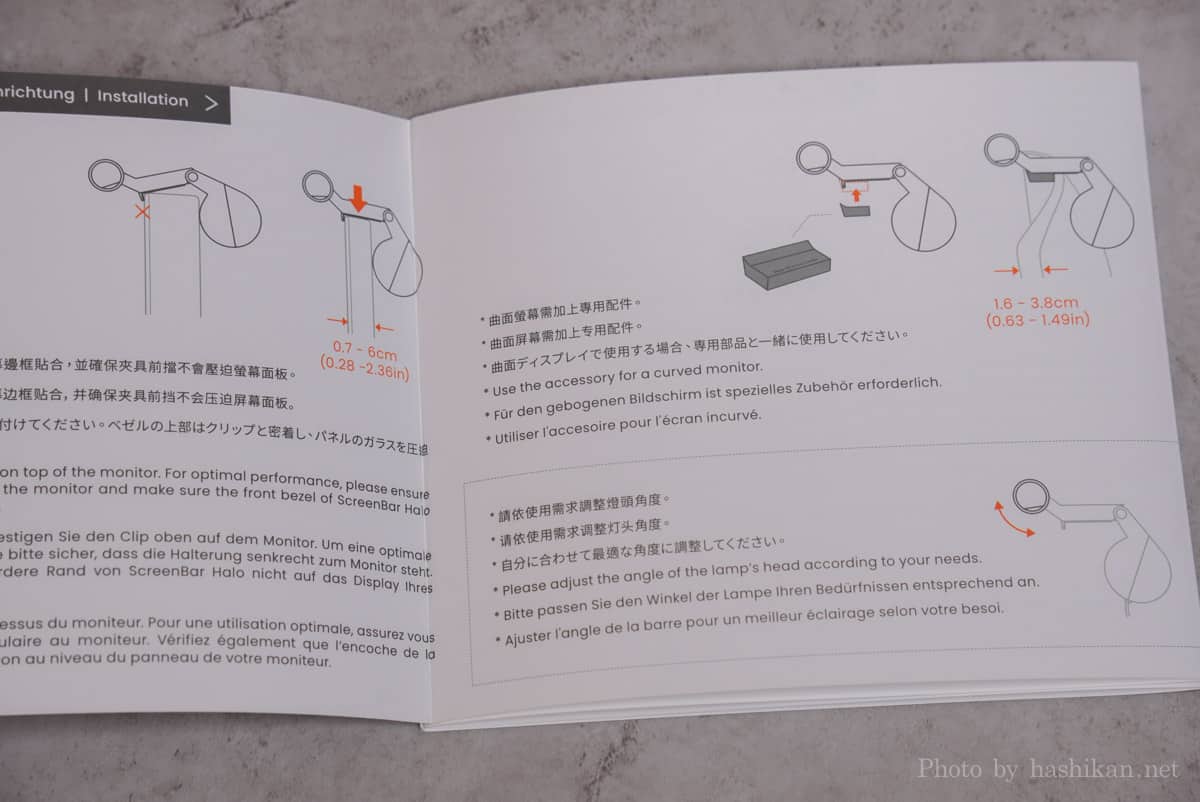

モニターライト選びで重要なのが、設置可能なモニターの厚みの範囲。

『BneQ ScreenBar Halo』は最大で6cmの厚みに対応しています。購入前に利用しているモニターの厚みが6cm以内であることを確認しましょう。

しかし、他のモニターライトだとここまで広い範囲に対応していないものが多いので、厚めのモニターを使っている方には嬉しいポイントです。

モニター背面を照らす間接照明部分。ここも個別に明るさと色温度が調整可能です。

曲面モニター用のアダプターも付属しています。

これを装着すると、ScreenBar本体が前にせり出し、モニターライトの端が隠れることもありません。

ただし対応するモニターの厚みが3.8cmまでとなるので、ここだけ注意が必要です。

ワイヤレスリモコンはタッチ式になっており、合計で6つのボタンがあります。2023年2月以降に出荷されたものは、新型のワイヤレスリモコンが同梱されており、初期型のように操作の際、手をかざしてリモコンを受付状態にする必要がなく、いきなり電源ボタンを押して電源のONOFF操作が可能となっています。

外周にはクリック感のないヌルヌル回るリングを搭載しています。リングを回すことで明るさや色温え度を調整できます。

リング操作は、明るさまたは色温度ボタンをタッチしてからの操作となります。

裏側には滑り止めのゴムが付いており、安定した操作が可能です。

裏蓋はマグネット式で開けやすいところもGood。単4電池3本も付属しているので買ってからすぐに使えます。

マニュアルはグルーバル対応で、もちろん日本語にも対応しています。

モニターへの取り付け方法

取り付け方法はモニター上部に引っ掛けるだけ。

とても簡単です!

設置は簡単ですが、設置後の角度調節が非常に大事。

理由は、この角度によって照射範囲や明るさが劇的に変わるから。

実際に照度計を使って明るさを測定した結果、角度が少し変わるだけでデスク上の明るさが100ルクス単位で変化します。

自分の手元が最も見やすくなるように調整するのがモニターライトを活用する上で重要なポイントとなります。

3つの照明モード

筆者のプライベードデスクはロフトベッドの下にあるので、昼間でも照明を点けないと真っ暗でなにもできない状態です。

ロフトベッド下のデスク

もう一つの一般的な環境下におけるデスクでも比較してみます。

一般的なデスク

こ2つのデスクで『BneQ ScreenBar Halo』の3つの照明モードを試してみました。デスクの雰囲気がどのように変わるか参考にしてもらえると嬉しいです。

デスク側ライトのみ点灯した場合

間接照明は使わず、デスク側のライトだけを点灯した状態がこちら。

ロフトベッド下のデスク

一般的なデスク

正直これだけで手元は十分すぎるほどの明るさです。

読書や勉強も快適で全く困ることもありません。

はしかん

はしかん初めて使ったとき、手元だけがとても明るくなる状態にとても驚きました。

デスク上だけが明るく照らされる不思議な感覚をぜひ多くの方に味わってみてほしいです。

間接照明のみ点灯した場合

次は背面の間接照明のみ点灯した状態。

ロフトベッド下のデスク

一般的なデスク

僕は映画鑑賞をするときに必ずこのモードを使っています。

真っ暗な部屋でモニターだけが点灯していると眩しくて目が疲れやすくなりますが、背面を明るくすることで目への刺激が減って映像が見やすくなります。

写真だと背面がかなり明るいですが、間接照明も明るさと色温度を調整できるのでぼんやりと背面が浮かび上がる程度に調整すると良い感じになります。

はしかん

はしかん個人的には一番暗く設定した状態がちょうど良かったです!

両方点灯した場合

おそらく一番良く使うモードがこれなんじゃないでしょうか。

ロフトベッド下のデスク

一般的なデスク

手元と背面が良い感じに照らされ、デスクに奥行きが生まれます。

モニター背面の壁がうっすらと浮かび上がることでモニターと背面にある壁との距離感が生まれて、空間に立体感が出るんですよね。

手元もぼんやりと浮かび上がるので、さらに奥行きを感じます。

はしかん

はしかんこれはデスク環境にこだわりたい方にもってこいの照明なんではないでしょうか。

リモコンの操作方法

| ボタン | 操作方法と動作 |

|---|---|

| 電源 | タッチして点灯、消灯 |

| 照明モード切替え | タッチするごとにデスク側のみ点灯、間接照明のみ点灯、両方同時点灯が順に切り替わる |

| 色温度調整 | タッチすると色温度アイコンが点灯。その状態でリングを回転させ色温度を無段階調整可能 |

| 輝度調整 | タッチすると輝度アイコンが点灯。その状態でリングを回転させ輝度を無段階調整可能 |

| 自動調光モード | タッチすると500ルクスの明るさに自動調整 |

| お気に入り | タッチすると登録した輝度・色温度を呼び出せる。登録は好みの色温度、輝度に調整した状態でお気に入りを長押しすることで可能 |

新型リモコンの操作方法

新型リモコンで操作方法を解説しています。実際の操作感を動画でご覧いただけます。

これから初めてこの製品を買う方には当たり前の動作だと思いますが、初期型だと操作前に手をかざす必要があったんですよね。

初期型をずっと使っていた僕にとっては非常に嬉しい進化ポイントです。

Xiaomi Mijia モニターライトと比較してみた

リモコンがワイヤレスになっているモニターライトから、「Xiaomi Mijia」をピックアップして外観や明るさの違いを比較しました。

外観の比較

デザインに関してはブラック一色で統一されている「Xiaomi Mijia」に対し、『BneQ ScreenBar Halo』はグレーです。

シンプルなデザインが好きな方やブラックで統一したい方はXiaomiのデザインが魅力的だという方も多いのではないでしょうか。

続いては大きさを比較。

全長はちょうど5cmほど『BneQ ScreenBar Halo』の方が大きいです。つまり、中央を揃えると両側に2.5cmほど長いため、より横方向の照射範囲が広いです。

また、発光部も少し違います。

『BneQ ScreenBar Halo』は発光部が透明でLEDが一番端までぎっしり詰まっているのに対し、「Xiaomi Mijia」は発光部はディフューザーのように半透明のカバーで覆われており、さらに端の部分は少し内側でLEDの発光部が終わっています。

これによって横方向の照射範囲に違いが出る結果となっています。

続いてリモコンの比較ですが、『BneQ ScreenBar Halo』のリモコンは高級感のあるデザインで、操作した感じも非常に質感が高く高級感があります。

一方「Xiaomi Mijia」は非常にシンプルかつ簡単です。

押すと電源が入り、回すと明るさを調整できます。色温度の調整は押しながら回せばOK。見た目も操作も非常にシンプルでストレスフリーです。

明るさの比較

続いて両者の明るさを照度計を使って計測してみました。

デスクから60cmの高さに設置したモニターライトの明るさを、デスク中央と右に60cmの地点の2箇所でそれぞれ計測しました。両者共に色温度を一番高い状態(一番白い状態)にし、モニターライトの角度は計測地点で一番明るくなる角度に調整しています。

おそらくモニターの高さ60cmというのはかなり位置が高いほうだと思いますが、見た目としては両者とも十分な明るさです。

結果をまとめたものがこちら。

最大輝度

| 中央(Lux) | 右端(Lux) | |

|---|---|---|

| BenQ ScreenBar Halo | 809 | 210 |

| Xiaomi Mijia | 642 | 123 |

最小輝度

| 中央(Lux) | 右端(Lux) | |

|---|---|---|

| BenQ ScreenBar Halo | 256 | 69 |

| Xiaomi Mijia | 93 | 20 |

BenQ ScreenBar Haloの間接照明モード

| 中央(Lux) | 右端(Lux) | |

|---|---|---|

| 最大輝度 | 512 | 142 |

| 最小輝度 | 152 | 43 |

やはりBenQの方が明るく、横方向の照射範囲も広いという結果になりました。

おそらく一番多く使われるであろう間接照明モードの最大輝度を見てみると、中央部分で512Luxとなっていますが、右端を見るとXiaomiの最大輝度のときよりも高い数値をマークしていることが分かります。

つまり、中央と端の明るさに乖離が少ないということになります。

はしかん

はしかん幅広いデスクをお使いの方にはかなり嬉しいポイントですよね!

値段の比較

値段についてですが、「Xiaomi Mijia」が約1万円で購入できるのに対し、『BneQ ScreenBar Halo』は約2万円。価格差がかなりあるので、何を優先するかでしっかりと吟味して納得感のある機種を選定ください!

まとめ

本記事では『BneQ ScreenBar Halo』をレビューしました。

2023年2月以降に出荷されたモデルに同梱されている新型リモコンは、操作前にリモコンに手をかざす必要がなくなり、ダイレクトにタッチして操作できるよう進化しました。

これにより欠点がほぼなくなってしまったため、万人におすすめできるモニターライトです。

『BneQ ScreenBar Halo』はこんな方におすすめ

- デスクに設置するアイテムにはこだわりたい方

- エモいデスクを演出したい方

- 広いデスクをお使いの方

- 明るさを自分で調整するのが面倒な方

この記事が少しでも検討の際の参考になればうれしいです。

以上、はしかん(@hashikan3)がお伝えしました。

比較レビュー動画

コメント